«Образование – важнейший канал социализации человека. Самая большая роскошь – это общение с интересными людьми», - преподаватель РУДН Дарья Казаринова

Дарья Борисовна, Вы проводите занятия по методу «два преподавателя в аудитории». В чем его суть и каковы его основные преимущества?

Дарья Борисовна, Вы проводите занятия по методу «два преподавателя в аудитории». В чем его суть и каковы его основные преимущества?

Смысл в том, что лекция проводится не в формате «говорящая голова», а как беседа двух экспертов – двух преподавателей или научника и аспиранта. Мы работаем в паре с Владиславом Бутенко – ассистентом кафедры. Мы ведем дискуссию, комментируем основной материал. Следить за диалогом увлекательнее, и студенты свободнее вовлекаются в обсуждение. Так мы работали в аудитории, а на онлайн-занятиях метод особенно хорошо себя зарекомендовал. Все заметили, что в дистанционном формате нужно сильнее концентрировать внимание, что подача материала должна быть динамичнее. Поэтому дискуссия и переключение внимания на лекторов очень помогают. Этот метод прекрасно подходит для работы с магистрами и для организации учебной практики аспирантов.

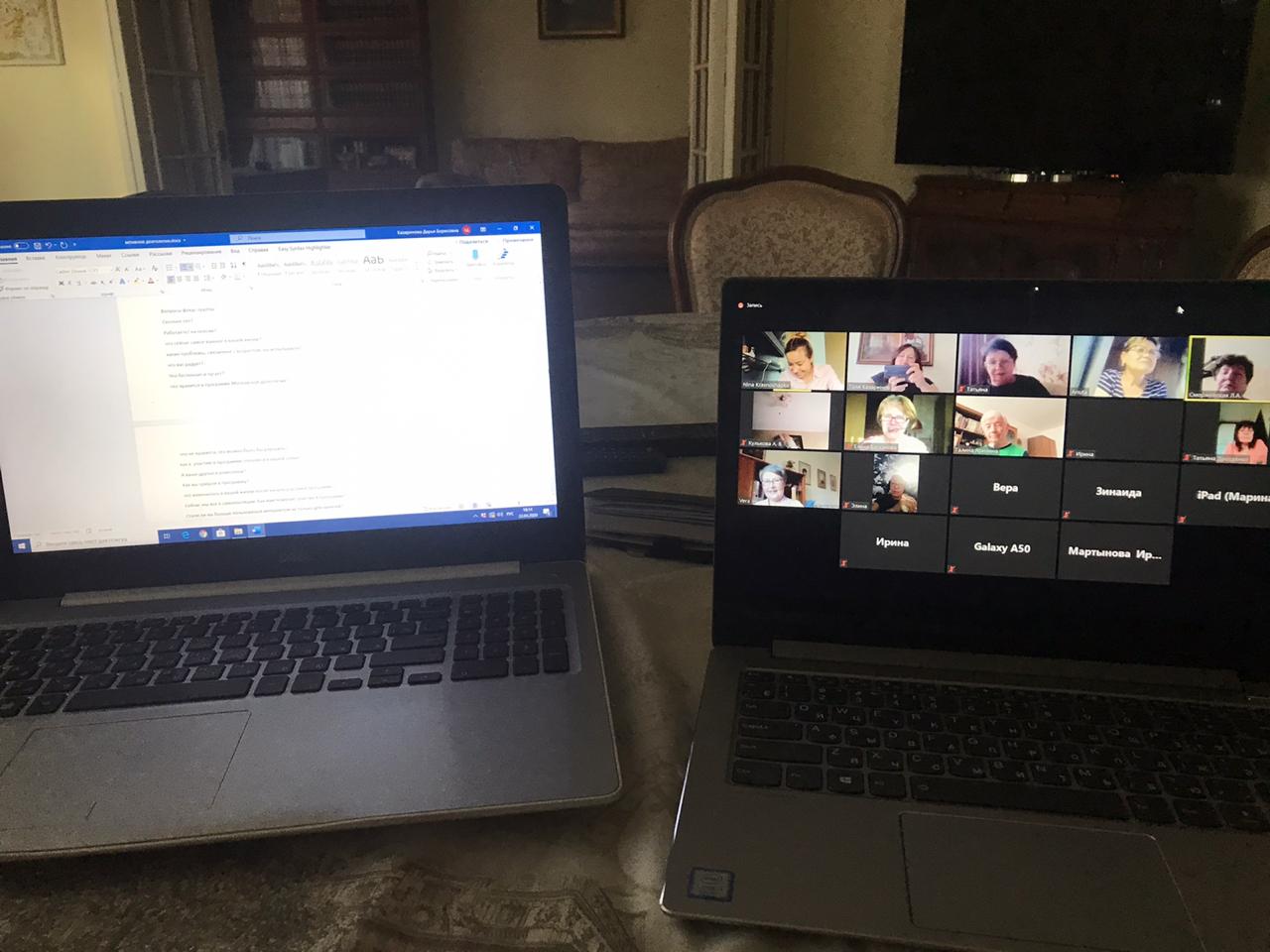

Приходится не просто модерировать беседу, а прямо-таки дирижировать, чтобы услышать вопросы и ответы. Я участвовала во многих вебинарах, поэтому знаю, что нужен жесткий регламент и максимально детальный план-конспект занятия. Надо учесть, что во время пары студенты в чате пишут комментарии, сообщают о желании выступить. Это непросто – по опыту знаю, что даже у самых опытных модераторов с самыми маститыми спикерами не всегда получается так же классно выстраивать онлайн-дискуссию, как в реальности. Поэтому я использую два ноутбука: на одном открыт Zoom или MS Teams в режиме демонстрации экрана, на другом – мой план, вопросы для обсуждения, открыт браузер.

Что самое сложное в организации онлайн-семинаров по дисциплине «Европейский союз и Россия: политическое и социокультурное измерение»?

Европейские исследования в России очень развиты и институализированы. Уже давно я обратилась в Facebook к коллегам по Ассоциации европейских исследований, к знакомым специалистам из МГИМО, СПбГУ, ВШЭ с предложением поделиться русско- и англоязычными онлайн-курсами. Ссылки на лучшие материалы я разместила в ТУИС. Там же размещены и основные материалы по дисциплине. Осенью мы проходили аккредитацию образовательных программ – и это нас сделало сильнее. Работать с электронной информационно-образовательной средой мы научились, студенты уже потренировались. Поэтому на момент перехода на дистационку оставалось только освоить MS Teams, а там все довольно интуитивно. Самое сложное было – привыкнуть к формату онлайн-общения, к вещанию в экран.

Как Вы готовитесь к занятиям и что помогает Вам сконцентрироваться при работе из дома?

60-70% моих задач решались на удалёнке еще до всеобщей самоизоляции. Работа ответственного секретаря журнала «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология» и ученого секретаря диссертационного совета, вся работа с аспирантами и дипломниками – это редактирование, переписка, звонки. Думаю, ни у кого из научно-педагогических работников сейчас не возникает вопроса, чем заняться в самоизоляции. А с учетом того, что вся семья дома, мне надо еще больше самоизоляции.

С самого начала я придерживаюсь режима дня, не работаю в спальне и за обеденным столом. Мне повезло – у меня дома есть кабинет. Хоть обычно на экранах – презентации, я все равно выставляю свет и наношу макияж – важно, чтобы у студентов остались хорошие впечатления от встречи. Семья тоже дисциплинировалась, за что им большое спасибо. У детей – своя онлайн-учеба с 08:30. И когда у меня эфиры, то мои близкие стараются не шуметь. Даже кот научился не мешать. Его зовут Финдус – в сказках Свена Нурдквиста «Петсон и Финдус» это очень непоседливый персонаж. А наш – воспитанный.

С самого начала я придерживаюсь режима дня, не работаю в спальне и за обеденным столом. Мне повезло – у меня дома есть кабинет. Хоть обычно на экранах – презентации, я все равно выставляю свет и наношу макияж – важно, чтобы у студентов остались хорошие впечатления от встречи. Семья тоже дисциплинировалась, за что им большое спасибо. У детей – своя онлайн-учеба с 08:30. И когда у меня эфиры, то мои близкие стараются не шуметь. Даже кот научился не мешать. Его зовут Финдус – в сказках Свена Нурдквиста «Петсон и Финдус» это очень непоседливый персонаж. А наш – воспитанный.

Помогает и смена деятельности. Некоторые привычные действия перешли в онлайн. Теперь два раза в неделю у меня групповые тренировки. Раньше они были в зале, теперь – в Zoom. Их ведет моя студентка Нина Красношапка – она с кафедры теории и истории культуры РУДН. Она вела занятия в проекте «Московское долголетие». И так увлекла пенсионеров, что они даже в Интернет за ней пошли. И меня к себе взяли.

Как Вы проверяете знания студентов? Как прошла первая дистанционная аттестация?

В традиционном формате студенты делали доклады и презентации, писали эссе и проходили тестирование. То же самое сейчас возможно онлайн – студенты выступают в MS Teams, тестирование проходит в ТУИС, а эссе проходит через систему «Антиплагиат».

К написанию самостоятельных текстов я приучаю бакалавров с первого курса. Всегда читаю только те работы, которые прошли автоматическую проверку на оригинальность.

Аттестация прошла по тем материалам, которые размещены у меня в ТУИС еще в прошлом году. Эссе студентов мы проверили вместе с Владиславом Бутенко. На каждую работу у меня ушло минут по 20, хотя обычно качество ответа видно сразу.

Что думаете о полностью дистанционном формате высшей школы?

Сейчас много материалов о «поствирусном» мире – о том, как изменится общество, экономика, политика, культура. Мы даже провели со студентами онлайн круглый стол на эту тему. Часто встречается мнение, что многие сферы человеческой жизни уйдут в виртуальную реальность: торговля, общение, туризм, развлечение и, конечно, образование. Некоторые эксперты утверждают, что онлайн будет «для бедных», а оффлайн – «эксклюзив для богатых». Мне не хотелось бы жить в таком мире.

Конечно, дистанционный формат прекрасно подходит для некоторых задач высшего образования. Например, на днях мы провели предварительное обсуждение магистерских диссертаций. Прошло успешно: студент еще выступает с презентацией, а мы ему в чат уже набросали много полезных комментариев и ссылок.

Но занятия в группе, когда необходимо чувство сопричастности и взаимопонимания, общее настроение и быстрый обмен мнениями – этого довольно сложно добиться через монитор.

Полностью дистанционный формат – это как если бы осталось одно сплошное телевидение, а театр – исчез. Не надо забывать, что образование – важнейший канал социализации человека. Дистанция этого не дает.

По чему в университете особенно скучаете?

По совещаниям. Шутка. Вот их как раз отлично проводить онлайн и в будущем. Все, что предполагает только обмен информацией, а не эмоциями – всё в Teams.

Я скучаю по общей атмосфере РУДН, по нашей кафедре. Она у нас – университет в миниатюре: творческая, молодая, интернациональная и веселая. А самая большая роскошь – это роскошь общения с интересными людьми.

Мне нравится метод «двойного преподавания». Дарья Борисовна излагает много разных точек зрения, даёт свою оценку, а ассистент уточняет, систематизируют материал. На занятиях мы обсуждаем глобальные проблемы – не только Европейского союза. Недавно затронули тему посткоронавирусного мира, обсуждали меры разных стран по борьбе с вирусом. При помощи Teams обсуждаем презентации, а после имеем возможность пересмотреть их в записи. Минус дистанционного обучения для всех один – мы не были готовы к такому резкому повороту событий.

Мне нравится метод «двойного преподавания». Дарья Борисовна излагает много разных точек зрения, даёт свою оценку, а ассистент уточняет, систематизируют материал. На занятиях мы обсуждаем глобальные проблемы – не только Европейского союза. Недавно затронули тему посткоронавирусного мира, обсуждали меры разных стран по борьбе с вирусом. При помощи Teams обсуждаем презентации, а после имеем возможность пересмотреть их в записи. Минус дистанционного обучения для всех один – мы не были готовы к такому резкому повороту событий.

Дарья Борисовна проводит пары с Владиславом Александровичем – это очень интересно слушать и воспринимать порой разные точки зрения, участвовать в дискуссии. Преподаватели всегда стараются подобрать тему, на которую будет интересно подискутировать всем, несмотря на дистанционное обучение, им удаётся вовлечь нас в учебный процесс. Я не могу сказать, что чего-то не хватает для будущего политолога в дистанционном процессе обучения, поскольку все зависит исключительно от ответственности студента. В основном, и мы, и преподаватели используем презентации - это помогает проанализировать статистику или наглядно рассмотреть исторические события в цифрах. Это очень интересно!

Сегодня период, когда мы сидели дома, общались онлайн и не выходили никуда без маски и перчаток, стал для нас негативным воспоминанием. Но вирусные заболевания не уходят навсегда. Важно каждый день помнить об элементарных правилах профилактики, которые помогут предотвратить заражение гриппом, ОРВИ или коронавирусной инфекцией.