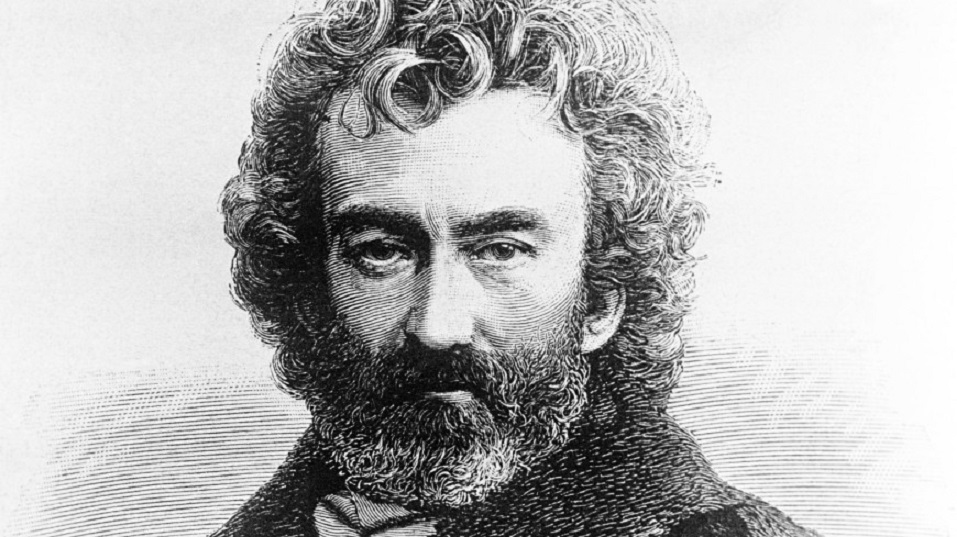

«Человек с Луны»: кем был Миклухо-Маклай?

Завести друзей в Новой Гвинее, примирить папуасов и доказать принадлежность жителей островов к Homo Sapiens. Отправляясь в рисковое путешествие на другой конец света, Николай Миклухо-Маклай не знал, вернётся ли обратно в Россию. Юго-Восточная Азия, Австралия, Океания... Николай повидал многое. Кем был Миклухо-Маклай, в честь которого называют не только улицы, но и побережья — в очерке.

Не важно, спишь ты, читаешь книжку или зубришь очередной конспект, фраза «Следующая остановка — «Улица Миклухо-Маклая. Университет дружбы народов»» — лучший будильник. Чаще всего именно здесь заполненные донельзя автобусы пустеют. Студенты устремляются в университет.

Автобус едет дальше. По всё той же улице Миклухо-Маклая, которая протянулась на более чем 3 километра. Меня не покидает вопрос: кто он, Миклухо-Маклай?

Путешественник? Слишком просто. Первооткрыватель? И тут недостаточно. Учёный-антрополог! Это прекрасно. Но для начала он...

Ребёнок

Сын военного и дворянки с польскими корнями. Жизнь родителей Миклухо-Маклая — Николая Ильича и Екатерины Семёновны — можно описать одним словом «служба». Инженер-поручик Николай Миклух занимался строительством железной дороги, поэтому часто вместе с семьёй переезжал из одного города в другой. Жили в Новгородской губернии, в Тверской. И в 1855 году, когда будущему путешественнику было 9 лет, Миклухи переехали в Санкт-Петербург.

Прилежным учеником Николая назвать трудно. Он дважды оставался в 4 и в 6 классах. И как позже писал в своих воспоминаниях: «В гимназии плохо учился и даже избегал ходить в классы». Единственная оценка «хорошо» у него была по французскому языку, «удовлетворительно» по немецкому, физике и географии. По остальным предметам либо «худо», либо «посредственно». Гимназию Коля так и не закончил: ушёл сам.

После смерти мужа его мама Екатерина Семёновна подрабатывала тем, что чертила географические карты. И маленький Коля часами наблюдал за тем, как грифель карандаша вырисовывает границы далёких и неизведанных стран. Вдохновлённый мальчик хотел поступить в Академию художеств, но отговорила мать. В итоге подал документы на физико-математический факультет Петербургского университета, где позже увлёкся естественными науками.

Студент

Но прилежный студент из Николая не вышел. Спустя год учёбы Миклухо-Маклая исключили. Конкретно за что – непонятно до сих пор. Одни говорят «по политическим причинам», другие – «за дерзость и нарушение правил заведения».

Известно лишь, что 26 февраля 1864 года в университете была сходка: одни студенты обвиняли другого в доносах. Разгорелся скандал: молодые люди требовали отставки университетского инспектора. А что делал Миклухо-Маклай? Пытался провести своего гимназического товарища Суфщинского в университет. Может, он пригласил его на пары по физиологии? Будь я школьником, не отказалась бы от этой авантюры.

Как писал позже Миклухо-Маклай в автобиографии:

«Из 6 класса перешёл вольнослушателем в Санкт-Петербургский университет, в котором пробыл до февраля 1864 года, будучи исключён из последнего без права поступления в русские университеты».

Тогда Николай решил поехать в Германию. В Йенском университете он поступил на медицинский факультет. Лечить людей ему было неинтересно, а изучать анатомию, зоологию и другие естественно-научные предметы — очень даже. Проходил практику Миклухо-Маклай в университетской больнице. Там он влюбился в пациентку, которая вскоре умерла от тяжёлой болезни. Незадолго до смерти она предложила Николаю свой череп на память. Путешественник не просто сохранил его, а сделал из него лампу. Её он всегда брал с собой в экспедиции. Возможно, с этого необычного подарка Николай и начал путь в неизведанное.

Интересно, что двойная фамилия у учёного появилась не сразу. До учёбы в Германии она состояла из одной части — Миклуха. Степан Миклуха известен тем, что первым во время второй Русско-турецкой войны ворвался в крепость Очаков, за что получил потомственный дворянский титул. Когда Николай начал работать за рубежом, то добавил себе вторую часть фамилии Маклай. Её носил второй его родственник — шотландский барон Маклэй. В XVII веке он воевал на стороне поляков против казаков и был пленён ими в битве при Жёлтых Водах. Осел в Малороссии, влюбился в дочь Миклуха, пленившего его, и женился на ней. Из-за благозвучности фамилии Миклуха их дети взяли фамилию матери. Спустя годы, когда Миклухо-Маклай начал писать научные статьи на немецком и английском языках, он добавил себе вторую часть фамилии. Одни говорят — для благозвучия, другие — чтоб сойти за своего. В путешествие в Новую Гвинею учёный отправился с паспортом, в котором была уже двойная фамилия.

Путешественник

Подготовка к экспедиции

Миклухо-Маклай вернулся в Санкт-Петербург в 1869 году. К этому времени он уже побывал в экспедициях на Канарских островах, на Красном море и в Италии. Там он изучал строение морских губок, анатомию мозга акул и многое другое. Молодой учёный интересовался географическими исследованиями в малоизвестных регионах мира. Они сулили большие открытия и требовали огромных финансовых затрат. Денег у Николая не было.

Вернувшись в Россию, он решил добиться субсидии от Российского географического общества на экспедицию в Новую Гвинею.

«Между представителями науки в Санкт-Петербурге, между членами Академии наук, профессорами Университета я встретил весьма холодный прием, — писал Миклухо-Маклай к великому князю Николаю Михайловичу, — мне не раз случалось слышать нелепые замечания. Например, что мне, как русскому ученому, гораздо лучше было бы приняться за изучение фауны разных «луж» и «прудов» России, чем отправиться на острова Тихого океана и т.п.».

Не поддерживали идею экспедиции и в Русском географическом обществе. Но благодаря настойчивости Николая или встречам с великими князьями (как знать?), субсидия была выдана. И великий князь Константин Николаевич велел принять путешественника на борт корвета «Витязь».

Кстати, позже на улице Миклухо-Маклая в Москве построили кинотеатр, получивший название корабля, на котором русский этнограф и антрополог отправился в путешествие.

Первая встреча

Высадившись на дикой земле, Миклухо-Маклай попросил капитана корвета вернуться через год и забрать его дневники. Он не знал, сможет ли пережить этот год. Один. На незнакомом острове. Который населяют незнакомые ему люди. В итоге прожил более десяти лет.

Сначала отношения с местными жителями были напряжённые. Оно и понятно: незнакомый белый человек в экзотической одежде. Что можно ожидать от него? Наверное, ничего хорошего. Во время его первого визита в деревню женщины и дети попрятались в хижины, а мужчины решили прогнать незнакомца прочь. Они выпустили в него несколько стрел и принялись угрожающе размахивать копьями. Как в своих заметках упоминал Миклухо-Маклай: «Один из них еле-еле не попал мне в глаз или в нос».

Револьвер Николай с собой не брал. При учёном были только записная книжка, карандаш и циновка. Её он и постелил в тени деревьев. Улёгся и заснул.

«Если уж суждено быть убитым, то всё равно, будет ли это стоя, сидя, удобно лёжа на циновке или даже во сне», — Миклухо-Маклай.

Проснувшись, он увидел местных жителей, которые сидели поодаль уже без оружия. Его начали величать «тамо русс», или человек из России.

«Человек с Луны»

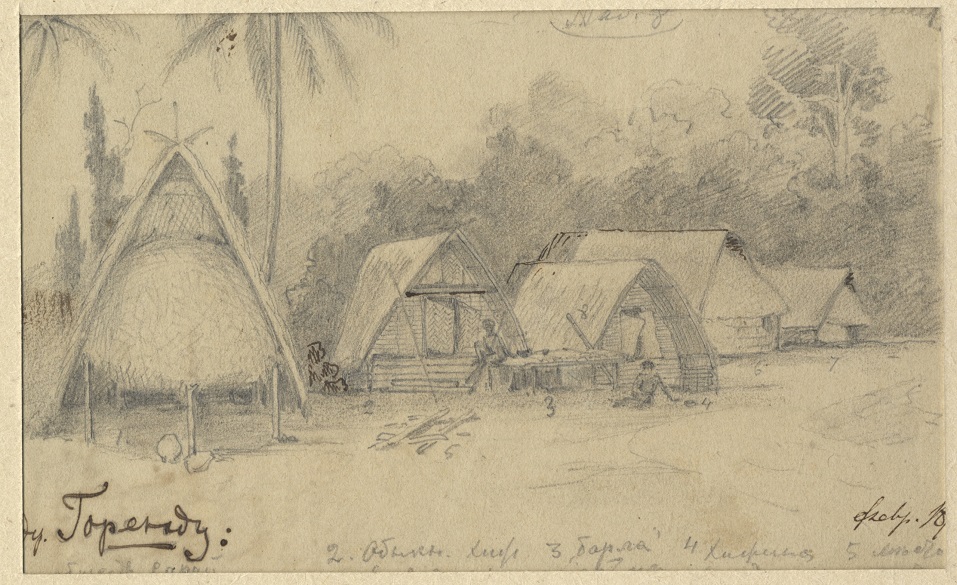

Николай жил на берегу. Уже при жизни путешественника он получил название «Берег Маклая». Там путешественник соорудил хижину, где отдыхал и принимал гостей. Одним из них был Туй — житель деревни Горенду и первый друг Миклухо-Маклая в Новой Гвинее. Николай брал у него уроки папуасского языка и уже через три месяца мог изъясняться с местными жителями. Но их доверие нужно было ещё заслужить.

Однажды Туй узнал, что у Николая болен его слуга Ачмата. Он сказал Миклухо-Маклаю: если ты останешься один, папуасы убьют тебя. Папуасы думали, что виноват в распространении болезни «тамо русс».

Тогда Николай решил припугнуть жителей: он зажёг хранившийся у него факел, чем изумил папуасов. «Как? Как этот человек может добывать огонь из ничего?!». Так Миклухо-Маклай подтвердил свой статус сверхъестественного существа и получил новое имя «Каарам тамо», или «Человек с Луны».

Позже на Туя упало дерево, он оказался при смерти из-за глубокой раны на голове. Миклухо-Маклай ухаживал за другом, несколько дней приходил в деревню, менял повязки, следил за самочувствием Туя, пока он не выздоровел. Так путешественник получил ещё одно имя «тамо билен», что значит «человек хороший».

Защитник

Папуасы очень хотели женить Миклухо-Маклая. Вхождение Николая, мудрого и умного человека, в племя дало бы деревне явное преимущество перед другими. Но все попытки местных жителей не увенчались успехом.

Зато у Миклухо-Маклая получилось выполнить план экспедиции. Поездкой в Новую Гвинею он доказал — жители островов такие же представители Homo Sapiens, как и европейцы. Долгое время в европейских научных кругах ходили разговоры о том, что папуасы — промежуточная стадия развития человека. Поэтому с территории островов тысячами вывозили рабов в близлежащие страны.

Однажды до Миклухо-Маклая дошли известия, что Англия хочет аннексировать Новую Гвинею. Путешественник не хотел допустить этого — за десяток лет жизни на островах он полюбил народ, стал с ним одним целым. Николай написал письмо Александру III, в котором просил посодействовать созданию независимого папуасского государства.

Иван Шестаков, управляющий Морским министерством, писал:

«Миклухо-Маклай склонил Государя занять или приобрести в Полинезии какое-нибудь складочное место для наших судов. Для чего? По-моему, если уж непременно хотят, то пусть Маклай купит его и там поселится, чего он только и хочет».

Создать протекторат в Океании не получилось, но Миклухо-Маклай вошёл в историю Новой Гвинеи как защитник папуасского народа, верный друг и просто хороший человек. Остальное — титулы и послесловия.

В 1965 году именем учёного была назвала улица, на которой находится Российский университет дружбы народов.

Материал подготовила Анастасия Журавлёва, студентка филологического факультета («Журналистика», III курс).

Фото: Научный архив РГО.

В РУДН презентовали выставку «Императорская Академия наук: достижения и открытия во благо России,

В РУДН прошел заключительный этап Всероссийского смотра-конкурса «Большое путешествие: Дальний Восток (география, этнография, культура)». Проекты и идеи, вдохновленные природой и дальневосточной культурой, представили 130 участников со всей России в возрасте от 10 лет до 21 года.

На филологическом факультете РУДН состоялась премьера студенческого документального фильма «Никто не забыт!». Он приурочен к