Почвовед РУДН установил, что в выбросе углекислого газа из почвы «виновато» железо

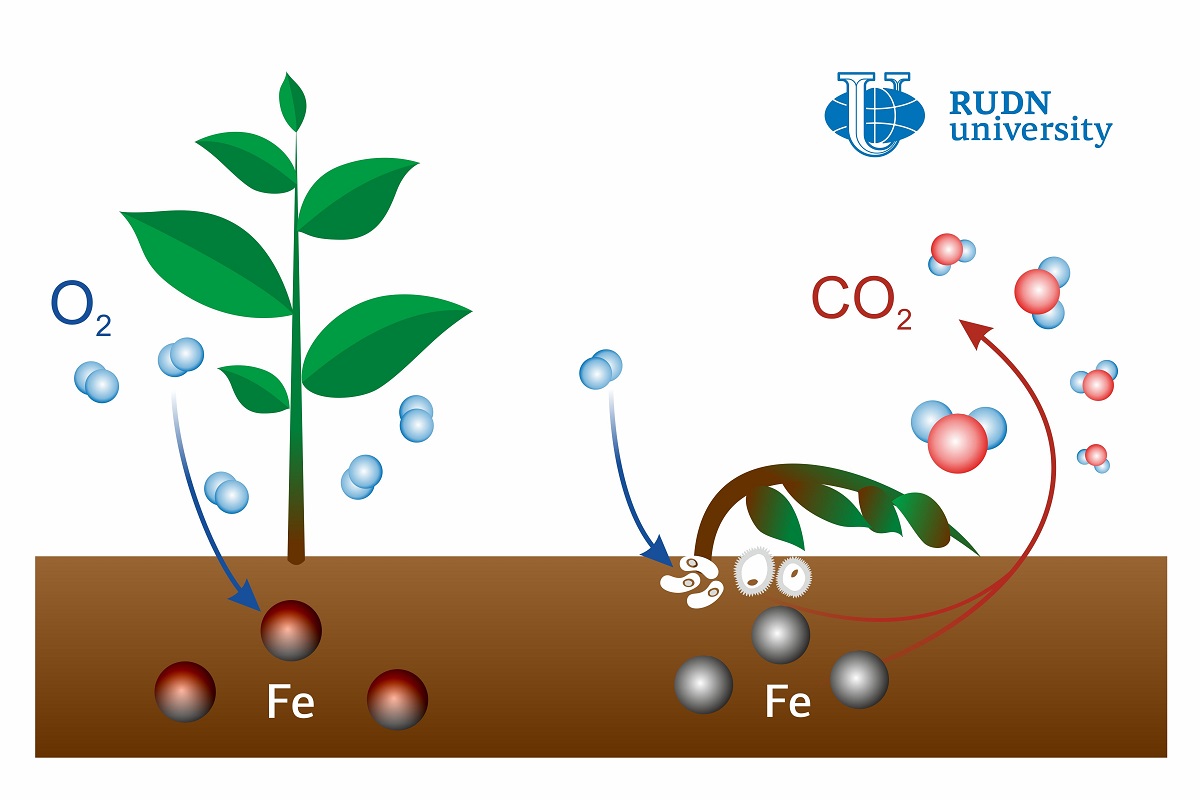

Углекислый газ — одна из основных причин глобального потепления. Почти половина всего углекислого газа выделяется в атмосферу за счет почвенного «дыхания». Очаги наиболее интенсивного выделения газа из почвы— разлагающиеся растительные остатки. Но и в этих очагах есть свои «горячие точки» — локальные зоны размером до 1 см3, где растения разлагаются почти в 100 раз быстрее. В этих точках складываются благоприятные условия для почвенных микроорганизмов — сочетание высокой влажности и хорошей аэрации. Раннее считалось, что микробная активность и есть причина интенсивного выделения углекислого газа, но почвовед РУДН показал, что причина в окислительно-востановительных переходах железа, которое содержится в почве.

«Раньше считалось, что основная причина выделения углекислого газа из „горячих точек“ — микроорганизмы, которые воздействуют на растительные остатки специальными ферментами и перерабатывают их в газ. Но мы показали, что существенная часть работы выполняется не только ферментами. Железо способствует образованию активных форма кислорода (радикалов), которые химически воздествуют на нерастворимую органику, разрушают ее и переводят в растворимую форму», — доктор биологических наук Яков Кузяков, руководитель Центра математического моделирования и проектирования устойчивых экосистем РУДН.

Почвовед РУДН обратил внимание на то, что микроорганизмы ускоряют разложение растительных остатков, но только в несколько раз — к стократному ускорению микробная активность привести не может. При этом бактерии выделяют перекись водорода, которая может вступать в реакцию с железом и забирать у него электрон. В результате образуются активные формы кислорода — вещества со свободным неспаренным электроном. Такой кислород химически активен и быстро окисляет органические вещества, что в итоге и приводит к разрушению органики.

Чтобы показать, действительно ли активные формы кислорода ответственны за выделение газа, почвоведы создали искусственные «горячие точки». Они поместили 300 граммов почвы в емкость, добавили растительные остатки (сено) и раствор сульфата железа и поддерживали постоянную влажность — 90%. В течение 40 дней они измеряли объем выделяемого углекислого газа, а затем сравнили показатели с количеством газа, который выделяется из почв без железа, без сена, а также из почвы с низкой влажностью (45%). Оказалось, что в первом случае выделяется 22 мг углекислого газа на 1 кг почвы — это примерно в 22 раза больше, чем при пониженной влажности и без растительных остатков. Затем было проанализировано, как изменяется количество железа, углерода, перекиси водорода и активной формы кислорода вблизи «горячей точки». По соотношению этих веществ был сделан вывод, что железо и перекись водорода реагируют друг с другом и производят активный кислород.

«В отличие от старых теорий, в нашей главную роль играют активные формы кислорода. Сценарий простой: все начинается с того, что растительные остатки сами по себе стимулируют рост бактерий. Затем бактерии, размножившись, потребляют почти весь кислород: в таких условиях как раз и концентрируется железо, которое на воздухе обычно окисляется. Далее происходит реакция с перекисью и растворение органики активными формами кислорода. В растворенной форме органика привлекает еще больше бактерий, и интенсивность процесса возрастает в разы», — руководитель Центра математического моделирования и проектирования устойчивых экосистем РУДН Яков Кузяков.

Результаты исследований впервые показали, что биологические процессы в горячих точках почвы обусловлены действием свободных радикалов — веществ со свободным электроном. Почвоведы считают, что этот механизм может также иметь место и в других «горячих точках», например, в прилегающей к корням почве — ризосфере. В дальнейшем эти данные можно использовать, чтобы уменьшить выделения углекислого газа из почвы.

Результаты опубликованы в журнале Geoderma.

Кандидат биологических наук, доцент института экологии РУДН Всеволод Павшинцев разрабатывает инновационную методику, которая позволяет оценивать состояние пресных водоёмов с помощью рыбок данио-рерио и искусственного интеллекта. Проект, поддержанный грантом университета, призван перейти от простого химического анализа воды к пониманию того, как загрязнители воздействуют на живые организмы.

Доцент кафедры наноэлектроники и микросистемной техники РУДН Екатерина Гостева возглавляет междисциплинарный проект по разработке технологии наноструктурирования поверхности имплантатов. Её цель — сделать приживление имплантатов быстрым, надёжным и доступным для самых разных групп пациентов.

В институте экологии РУДН реализуется масштабный междисциплинарный проект в области экологической химии и материаловедения. Учёные работают над созданием высокоэффективных сорбентов на основе природных материалов для обезвреживания опасных загрязнителей окружающей среды.

Проект объединяет фундаментальные исследования на стыке химии, материаловедения и экологии и соответствует стратегическим целям развития науки и технологий Российской Федерации.