Профессор РУДН предложил способы эффективной «уборки» космического мусора

Кроме спутников и МКС на различных орбитах вокруг Земли движутся тысячи вышедших из строя аппаратов, разгонных блоков ракет и другой космический мусор. Когда они сталкиваются между собой, получаются обломки — например, в 2018 году из-за восьми разрушений в околоземном пространстве появилось более 1000 новых наблюдаемых фрагментов. Чем больше мусора в космосе, тем выше риск, что он выведет из строя действующие спутники и оставит людей без спутниковых систем связи и наблюдения. Профессор РУДН Андрей Баранов и его коллеги из МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Гришко и Георгий Щеглов изучили параметры космического мусора на разных орбитах и рассчитали наиболее экономичные схемы облета этих объектов.

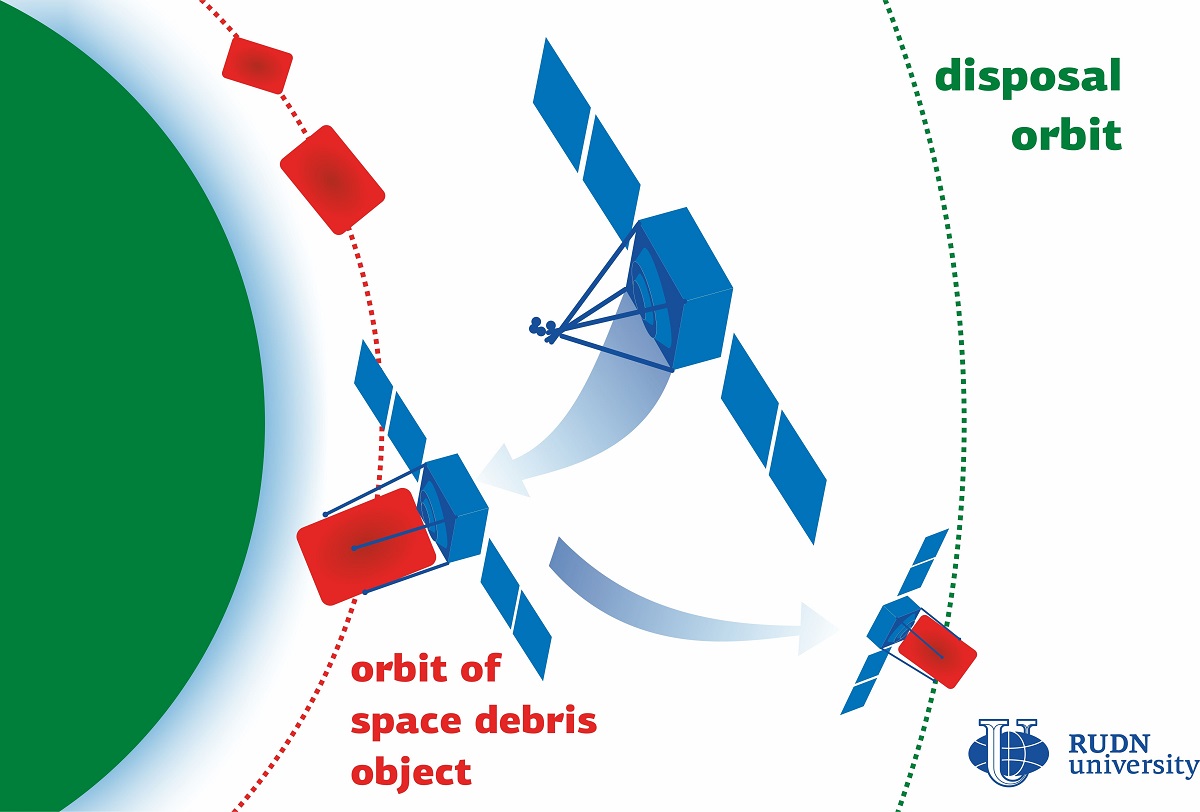

На низких околоземных орбитах высотой от 600 км до 2000 км расположены 160 ступеней ракет-носителей, каждая имеет массу от 1,1 до 9 тонн. В окрестностях геостационарной орбиты высотой 35 786 км самые заметные и потенциально опасные объекты — 87 разгонных блоков массой 3,2–3,4 тонны каждый. Размеры, масса и параметры этих объектов заметно разнятся между собой, поэтому сложно разработать единый тип сборщика для их «уборки» — увода на орбиты захоронения, где «мусор» не будет представлять опасность для действующих спутников.

Для околоземных орбит было предложено использовать аппарат-сборщик мусора длиной 11,5 м, диаметром 3 м и массой чуть более 4 тонн. Такой сборщик может нести на борту 8–12 модулей с двигательными установками. Для перемещения более легких ступеней ракет-носителей будет достаточно 50–70 кг топлива внутри модуля, а для увода на орбиту захоронения девятитонной ступени «Зенита-2» понадобится около 350 кг топлива. Общая масса аппарата-сборщика при запуске — 8-12 тонн. Современные ракеты-носители могут без проблем вывести такой груз на орбиты высотой до 1000 км. После того, как сборщик израсходует все свои отделяемые модули, он состыкуется с еще одной, последней, ступенью ракеты-носителя и вместе с ней направляется в верхние слои атмосферы, где они и сгорят.

Для «уборки» на геостационарной орбите коллектив исследователей предложил использовать аппарат массой около двух тонн, высотой в 3,4 м, длиной и шириной по 2,1 м. Расчеты показали: если нагрузить его отделяемыми модулями, как в варианте для низких орбит, для увода всего мусора с геостационарной орбиты потребуется в 3–4 раза больше аппаратов. Поэтому предпочтительнее использовать аппарат-сборщик для геостационарной орбиты как буксир. По предварительным оценкам, он сможет функционировать до за 15 лет и увести за это время на орбиту захоронения 40–45 объектов.

«Спроектировать аппарат-сборщик космического мусора для низких орбит сложнее, чем аналогичный для геостационарной орбиты. К тому же в лучшем случае один аппарат может увести с низких орбит всего 8–12 объектов, в то время как из окрестностей геостационарной орбиты — 40–45. Таким образом, очищать низкие орбиты значительно труднее, чем геостационарную. Этот важный вывод надо учесть тем коммерческим компаниям и космическим агентствам, которые имеют планы развертывания группировок из сотен и тысяч спутников именно в этой области околоземного пространства», — доктор физико-математических наук Андрей Баранов, профессор департамента механики и мехатроники РУДН.

Результаты работы опубликованы в Advances in Space Research.

В РУДН назвали имена самых результативных ученых по итогам 2025 года. Традиционный рейтинг научно-педагогических работников, который проводится с 2023 года, определил лидеров в трех ключевых номинациях: «Самый цитируемый ученый», «Лидер по коммерциализации РИД» и «Лучший руководитель гранта».

Экспертная комиссия оценивала результативность ученых по объективным количественным показателям: индексам цитирования, объему привлеченного финансирования и успехам во внедрении разработок в реальный сектор экономики.

В РУДН прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии в области науки и инноваций. Ее обладателями стали четыре ученых вуза: Дмитрий Кучер, Ольга Ломакина, Константин Гомонов и Вячеслав Бегишев.

Представьте, что вам нужно измерить размер пылинки, которая в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Мало того — пылинка не стоит на месте, а хаотично движется в жидкости. Именно такую задачу каждый день решают фармацевты, контролируя качество современных лекарств. И вот теперь — впервые в России — у них появится единый, законодательно утвержденный рецепт такого измерения.