Медики РУДН обнаружили изменения аминокислотного баланса у детей с СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — расстройство развития, которое проявляется в детском возрасте. Детям с СДВГ трудно сконцентрировать внимание и управлять импульсивностью. Известно, что СДВГ проявляется и на нейрохимическом уровне — например, нарушается работа нейромедиаторов дофамина и норадреналина. Однако до сих пор нет однозначных данных о том, как при СДВГ меняется баланс аминокислот, которые отвечают за работу мозга. Хотя при этом для лечения СДВГ часто применяют состоящие из аминокислот препараты. Ученые из Российского университета дружбы народов выяснили, чем отличается аминокислотный состав сыворотки крови у детей с СДВГ.

«Аминокислоты играют важную роль в развитии и функционировании мозга. В частности, хорошо известно, что некоторые аминокислоты или их предшественники участвуют в передаче нервных импульсов. Соответственно, нарушение метаболизма аминокислот приводит к значительным неврологическим расстройствам, особенно в детстве. Раскрытие потенциальных механизмов СДВГ, связанных с аминокислотным балансом, важно, чтобы улучшить наше понимание этого расстройства и дальнейшей разработки стратегий лечения», — рассказал доктор медицинских наук Анатолий Скальный, заведующий кафедрой медицинской элементологии РУДН.

В исследовании медиков приняли участие 102 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет. У 71 из них диагностирован СДВГ, остальные участники эксперимента были нейротипичные, то есть без диагностированных расстройств. Уровень аминокислот в сыворотке крови измеряли с помощью жидкостной хроматографии. Затем полученные данные у детей с СДВГ и нейротипичных сравнили статистическими методами.

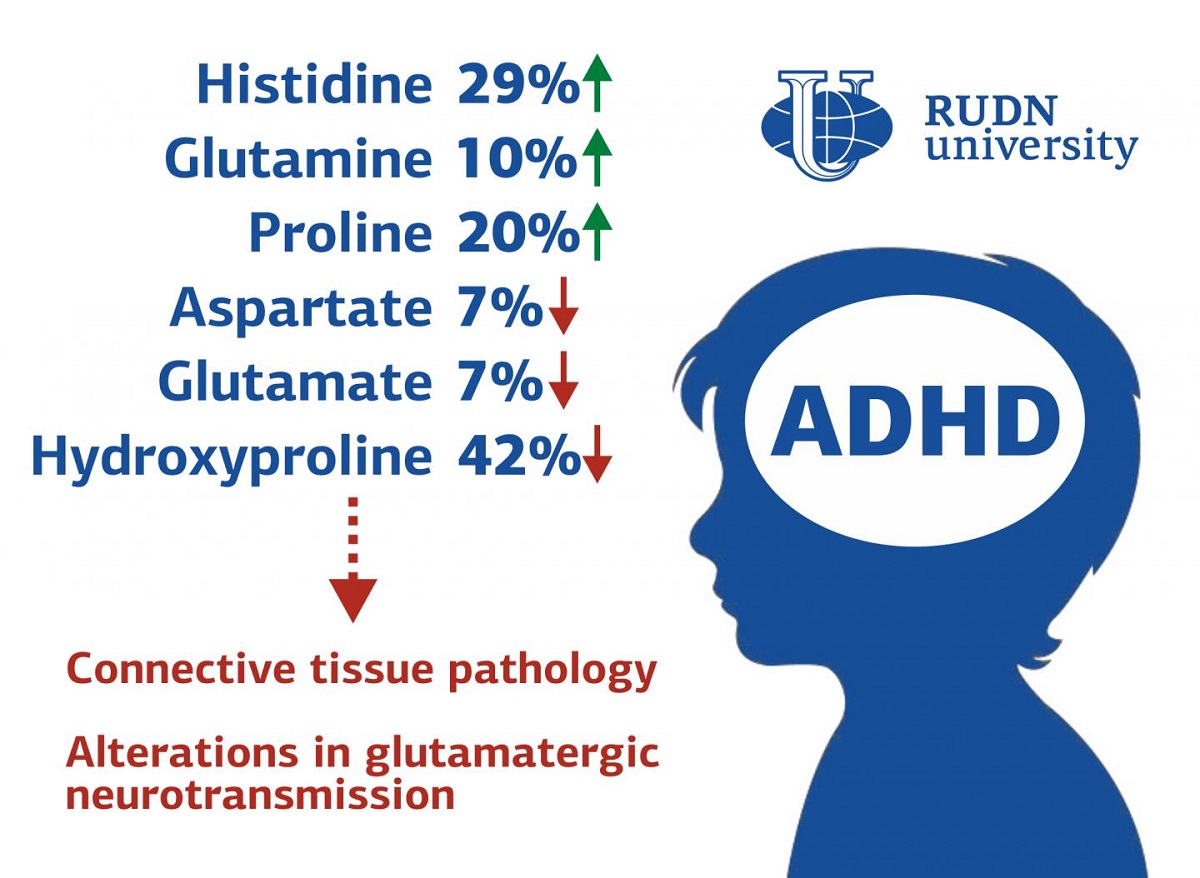

Оказалось, что аминокислотный состав сыворотки крови у детей с СДВГ отличается от нейротипичных детей. Уровни гистидина, глутамина и пролина оказались ниже на 29%, 10% и 20% соответственно. Аспарагиновой кислоты и глутамата оказалось больше на 7%, гидроксипролина — на 42%. Соответственно, соотношение глутамина к глутамату у детей с СДВГ меньше на 28% по сравнению с нормой, а соотношение пролина к гидпроксипролину — на 29%. Первое соотношение служит одним из индикаторов передачи нервных импульсов, а второе может быть маркером нарушений обмена коллагена и работы соединительной ткани. Связанные с этим заболевания иногда считаются сопутствующими СДВГ.

«Обнаруженные изменения в уровнях и соотношениях пролина к гидроксипролину и глутамина к глутамату, вероятно, связаны с сопутствующей патологией соединительной ткани и изменениями в нейротрансмиссии при СДВГ. Однако для детального изучения механизмов, которые связывают метаболизм аминокислот с патогенезом СДВГ, необходимы дальнейшие исследования in vivo и in vitro», — прокомментировал Анатолий Скальный.

Исследование опубликовано в журнале Biomedical Reports.

РУДН провел конкурс на выполнение НИР/НИОКР научными коллективами под руководством молодых ученых. Гранты на реализацию получили три проекта.

В РУДН подвели итоги конкурса «По страницам курсовой» 2024. Победителями стали 14 студентов, еще 48 — призерами. Что исследовали авторы лучших научных работ? Ответом делимся ниже.

Авторский коллектив под руководством заведующего кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН Сергея Зырянова стал победителем всероссийского конкурса научных проектов «Технологии для здоровья человека».